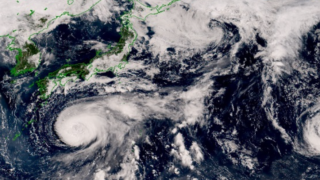

台風

台風 タイムラインや防災気象情報で災害に備える・9月30日 平成30年台風24号

平成30年9月30日に日本列島を縦断した台風24号は、猛烈な風と高潮をもたらし、南西諸島から東日本にかけて甚大な被害を引き起こしました。各地で観測された強風や高潮、家屋の損壊や浸水被害など、自然の猛威が明らかになる中、災害対策の重要性が浮き彫りとなりました。特に、事前の防災情報やタイムラインを活用することで、被害を最小限に抑える行動が求められます。本記事では、台風24号の影響や防災情報の活用方法について解説します。