地震

地震 日本地震学会発足の契機・2月22日 横浜地震

1880年(明治13年)2月22日、横浜でマグニチュード5.5~6.0の地震が発生しました。被害は比較的小規模で、煙突の破損や家屋の壁が崩れる程度でしたが、この地震は当時の日本社会、特に外国人居住者に強い印象を与えました。これを契機に、日本で初めての地震学会が設立され、地震観測や耐震建築の研究が本格的に進められることになりました。

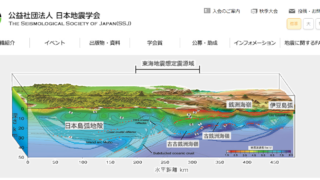

地震

地震  地震

地震  台風

台風  地震

地震  地震

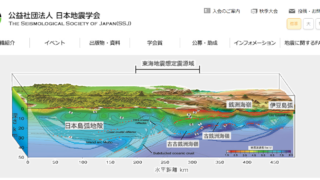

地震  火山

火山  土砂災害

土砂災害  備蓄

備蓄  気象災害

気象災害  気象災害

気象災害