台風

台風 土砂災害からどう逃げるかを考えてみる・9月25日~30日 平成16年台風21号

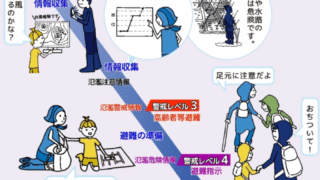

この記事では、2004年9月に発生した台風21号による記録的な大雨と、それに伴う大規模な土砂災害について振り返り、災害から身を守るための避難の重要性を考察します。特に、土砂災害の前兆や適切な避難行動に焦点を当て、命を守るために知っておくべきポイントを紹介します。台風や豪雨の際にどのように避難すればよいか、また災害時にどのような行動を取るべきかを学び、防災への備えを強化しましょう。

台風

台風  台風

台風  台風

台風  地震

地震  気象災害

気象災害  火山

火山  土砂災害

土砂災害  台風

台風