大雨

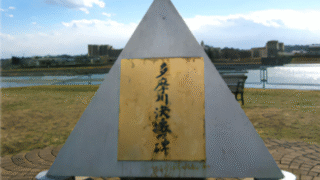

大雨 自然災害への備えと対策をマイ・タイムラインで考えてみる・8月20日~21日 北海道常呂川・湧別川水害

2016年8月20日から21日にかけて発生した北海道常呂川・湧別川水害は、長雨による河川の氾濫により地域住民に深刻な影響を及ぼしました。水害への備えはどのように行うべきなのか、そしてその際に活用できるツールの一つとして「マイ・タイムライン」があります。水害の防止に向けた備えとして、「マイ・タイムライン」の活用法について心得ておくことは防災取り組む上で有益です。

大雨

大雨  台風

台風  地震

地震  台風

台風  台風

台風  事前

事前  大雨

大雨  大雨

大雨  水害

水害  気象災害

気象災害