大雨

大雨 分かっていたならもっと準備をしていたのに・9月11日 東海豪雨

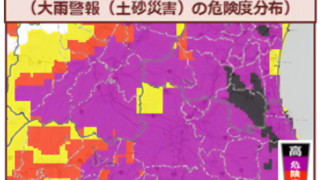

2000年9月11日、東海地方を襲った記録的な豪雨は、名古屋市で平年の9月の2倍に達する降水量をもたらし、都市機能を麻痺させました。この豪雨を経験して川の決壊による恐怖と避難の難しさ、そして「もし分かっていたら、もっと準備ができたのに」との被災経験からの言葉があります。過去の災害の教訓から、「自らの命は自らで守る」ことの重要性が再認識され、地域全体での防災に向けた取り組みが防災に取り組む上で大事です。