地震

地震 地震があったら津波からの避難も忘れずに・6月15日 明治三陸地震

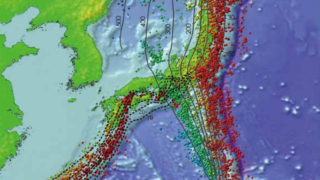

地震と津波 1896年(明治29年)6月15日 明治三陸地震 マグニチュード8.2の明治三陸地震が発生した。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  事前

事前  地震

地震  地震

地震  事前

事前  事前

事前  事前

事前  地震

地震