地震

地震 液状化現象への備えについて考えてみる・9月19日 メキシコ地震

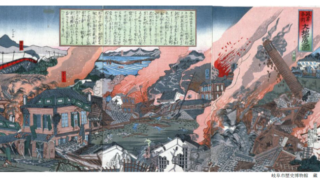

1985年9月19日に発生したメキシコ地震では、震源から300km離れたメキシコシティで長周期地震動による液状化現象が発生し、甚大な被害をもたらしました。液状化現象は、地震による強い揺れで地盤が液状化し、建物が沈んだり傾いたりする現象です。液状化への備えとして、液状化ハザードマップの活用が進められ、被害を防ぐための地盤改良等が重要視されています。

地震

地震  土砂災害

土砂災害  地震

地震  地震

地震  事前

事前  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震