地震

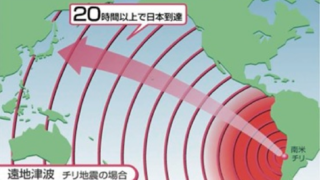

地震 地球の裏側からの津波・5月24日 チリ地震津波

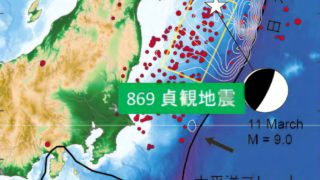

1960年5月24日、南米チリで発生したマグニチュード9.5の超巨大地震。この地震により発生した津波は、地球の裏側から太平洋を渡って約22時間後、日本列島に到達しました。強い揺れを伴わない「遠地津波」は、油断を招きやすく、被害を拡大させるおそれがあります。過去の教訓を踏まえ、津波警報が出たら迷わず避難する姿勢が、命を守る鍵となります。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震