2005年3月20日、福岡県西方沖でマグニチュード7.0の地震が発生し、福岡市を中心に推定6弱を記録しました。福岡県や佐賀県では地震が少なく、人的被害を伴った大地震は創立107年ぶりです。地震は多くの人に「いつどこで地震に遭うかわからない」という現実を突きつけました。 この記事では、福岡県西方沖地震の被害状況や教訓を振り返りながら、災害時にどのように行動すべきかを考えていきます。

107年ぶりの地震

2005年(平成17年)3月20日 福岡県西方沖地震

福岡県西方沖を震源とするマグニチュード7.0の地震が発生し、福岡市東区・中央区などで震度6弱を観測したほか、関東以西で揺れを感じました。

福岡県・佐賀県はこれまで地震が少なく、人的被害を伴った地震は1898年(明治31年)以来107年ぶりとなりました。

いつどこで地震に遭うかを考えてみる

地震はいつどこで起きるかわかりません。

季節、時間、場所、天気、家族構成、地震の大きさを決め、あなたに起こりうるシナリオを書いてみましょう。

シナリオを細かく書くことで、災害時、あなたがとるべき行動がみえてくるはずです。

出典 【防災シミュレーター】想定シナリオ

いつどこで遭うか

いつどこで地震に遭うかを想定してみます。

3:00am

下から突き上げるような激しい揺れを感じ目が覚めた。次の瞬間・・・

7:30pm

テレビを見ながら食事をしていると、ピロンピロン、ピロンピロンと・・・

8:00pm

仕事帰り、「やっと今月の営業目標達成できたなぁ」と仕事を振り返り・・・

11:30am

3時限目の国語の時間、「今日の給食は揚げパンだな。楽しみだな」・・・

11:00am

私は友人とその子ども(1歳)と一緒に、プレゼントを買うために・・・

4:30pm

「今日は課長の喜ぶ顔が見られるな」、私は軽い足取りで高層用・・・

4:30pm

金曜日の夕方ともなると、週の初めに立てた計画どおりに仕事が・・・

4:30pm

中華料理店で店長を任されている私が厨房で開店の準備をしていると、・・・

8:00am

今日は期末試験最終日。私は高校へ向かうために同学年の友達と駅のホーム・・・

その後のシナリオ

地震に遭ってその後どうなるかを想定してみます。

学校で

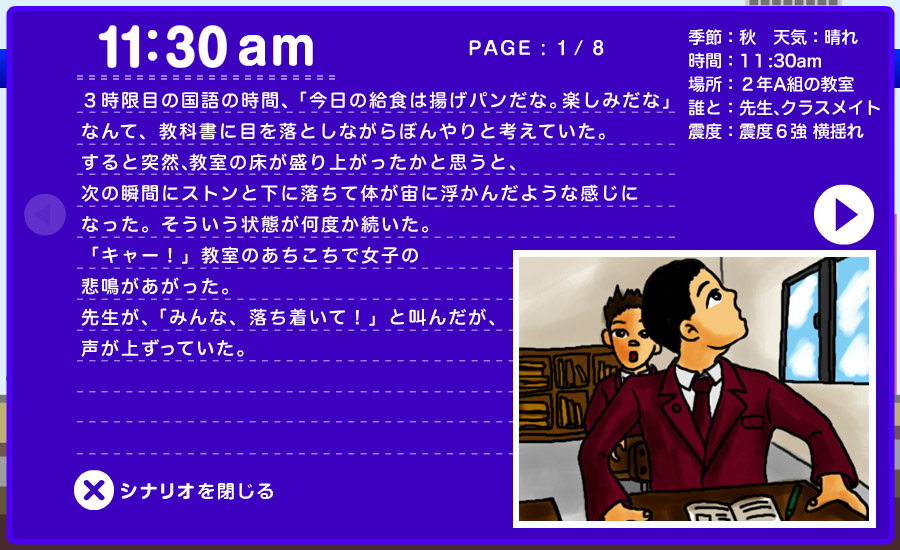

11:30am

3 時限目の国語の時間、「今日の給食は揚げバンだな。楽しみだな」なんて、教科書に目を落としながらぼんやりと考えていた。

すると突然、教室の床が盛り上がったかと思うと、次の瞬間にストンと下に落ちて体が宙に浮かんだような感じになった。そういう状態が何度か続いた。「キャー!」教室のあちこちで女子の悲鳴があがった。先生が、「みんな、落ち着いて!」と叫んだが、声が上ずっていた。

3 時限目の国語の時間、「今日の給食は揚げバンだな。楽しみだな」なんて、教科書に目を落としながら・・・

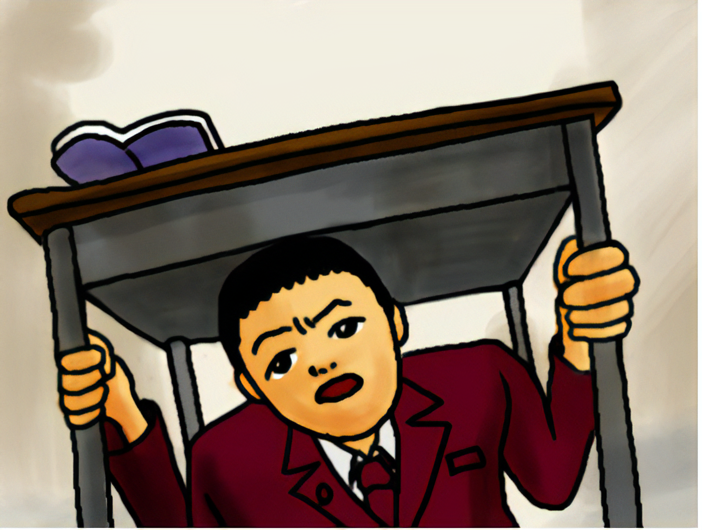

防災訓練でやっていた通り、僕たちは自分の机の下にもぐり込んだが、こんなにも机が小さいとは・・・

僕の席は窓際にある。ミシミシ、バリバリっという大きな音がしたとたん、何かがガッンと・・・

徐々に揺れが収まってきたのを感じ、となりの S 君に「おい、大丈夫か」と声をかけると、・・・

ようやく机の下から身体を出して、教室を見回すと、安全ベルトをつけていたテレビは落ちて・・・

少しクラスの雰囲気が明るくなったところへグラッと余震がきた。先生の指示に従い、僕たちは・・・

しばらくして、校長先生をはじめ、先生方が校舎や体育館から出てきた。そして、・・・

先生から「これから家族と連絡をとり、自宅に帰っても大丈夫か、学校に残って家族の迎えを待つ方が良いか・・・

まとめにかえて

地震はいつ、何処で、どのような時に自分が 被災するかを想像するのが難しい災害の一つです。

自分のいる場所や時間、どのようなことをしているか等状況は様々です。事前の心構えとして、常に地震に遭った時を想定しておくと、いざという時に身を守る適切な行動がとり易くなります。

どうすりゃいいの?

福岡県西方沖を震源とする地震(平成17年3月)

どうすりゃいいの?帰宅難民

(福岡市 50代 男性)

地震が起きたのは、日曜日の10時53分ごろ。皆さんが起きている時間帯だったことは、不幸中の幸いでした。これが夜中だったら、大変なことになっていただろうと思います。

問題だったのは、当日、多くの人びとが繁華街に集まっていたことですね。仕事やショッピングで、そこに集まってきた人たちが、余震等で起こる2次災害を防ぐために、建物から全員外に出されたわけなんです。そうすると、公共交通機関が止まっている、あるいは道路が使えない状況にありましたので、帰るに帰れない、いわゆる「帰宅難民」が生まれたのです。ここのところが、1つのポイントだと思います。

もう1つは、市の中心部のマンションは、外からはわからないけれど、家の中は相当被害を受けている状態でしたが、被災者の方が助けてくれという意思を示さない、どこへ伝えていいかわからないという状況だったことです。だから、震災後は、ボランティア活動のニーズの掘り起こしに力を注ぎました。

出典 内閣府防災情報のページ|一日前プロジェクト