2001年(平成13年)3月24日に発生した予芸地震は、広島県呉市を中心に大きな被害をもたらしました。 震源地安芸灘でマグニチュード6.7の強い揺れが発生し、家屋の損壊や土砂崩れなどが相次ぎました。この災害では面地に作られた宅地の擁壁(ようへき)が崩れる被害が目立ちました。本記事では地域の地形等による擁壁被害対策の取り組みについて考察します。

傾斜地での地震被害

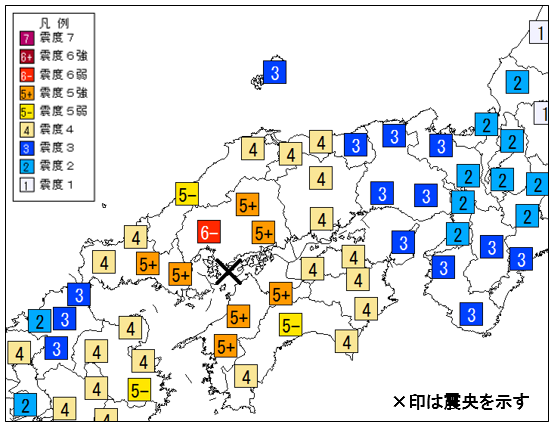

2001年(平成13年)3月24日 芸予地震

安芸灘を震源とするマグニチュード6.7の芸予地震が発生、広島県東広島市、熊野町、大崎上島町で震度6弱を観測するなど、西日本の広い範囲で強い揺れを感じました。

傾斜地の多い広島県呉市を中心に家屋の損壊や土砂崩れなどの被害が大きく、2人が死亡、288人が負傷し、家屋損壊は約50,000棟に達しました。

擁壁被害が多発

今回の地震では,民間宅地での擁壁被害が多発したことに特徴があり,特に山腹まで擁壁を積み上げた宅地が発達し震源に近い呉市に被害が集中した。

出典 土砂災害ポータルひろしま

擁壁の災害対応

斜面地に作られた石積み擁壁が壊れることで被害が発生しています。

擁壁とは

擁壁とは、崖などの崩壊を防ぐために、コンクリートブロックや石などで作った壁状の構造物です。土留めと似ていますが、土留めは仮設構造物として設置することが多いです。

擁壁の災害対応

擁壁の形式が以下のような場合は、不安定なものが多く注意が必要となります。

- 石を積み重ねただけなど、コンクリートと一体化していない擁壁(空石積造擁壁)

- プロックなどで継ぎ足してつくられた擁壁(増し積み擁壁)

- 擁壁の上部に床版を張り出してもうけてあるもの(張り出し床版付擁壁)

- 擁壁のすぐ上に別の擁壁が設けられているもの(ニ段擁壁)

参照 国土交通省ホームページ

被害状況と地域の状況

今回の地震による呉市周辺における被害は、斜面崩壊、落石、液状化等であったが、なかでも最も顕著な被災形態は住家に関わるもので、斜面地に作られた民間宅地の石積み擁壁が壊れるなどの被害が多数発生した。また、家屋についても全壊こそ少なかったものの、屋根・瓦等の損壊を中心とする半壊及び損壊が多かった。

「うちの崖、落ちそうなので、避難して」

平成13年(2001年)芸予地震(平成13年3月)

「うちの崖、落ちそうなので、避難して」

(呉市 60代 女性)

~下の家に呼びかけホテルへ~

その日は職場でバザーがあって、食堂に集まっていたところで地震がありました。揺れはそんなにひどくなかったのですが、家に電話してみてもつながらなかったので、「これは大変」と思って帰ることにしました。それでも、あんなになっていると思わなくて。家へ上がる階段を登って、我が家をみてビックリしました。土台の石積みが落ちそうになっていて、家の基礎の角が浮いていたんです。主人は地震のとき、庭で植木の手入れをしていたそうで、足元はひび割れるし、そこに植木鉢が落ちたりで、「もう、生きた心地はしなかった」って言っていました。

その日は雨が降るって聞いていたので、「これはやばい、ひび割れから水が入って崩れでもしたら、下が大ごとや」と思って、職場からブルーシートをもらってきてかけました。下の家の方には「うちの崖が落ちそうなので、避難してください」って言って、ホテルに避難してもらったんですよ。それで一応落ち着きました。

とにかく応急措置をしなきゃどうにもならないので、主人の勤めている建設会社のツテで、すぐ電話してもらって、次の日には現場を見に来てもらうように手配しました。

今と過去の町を知っておく

まち歩きで今の状況を知るとともに、過去の土地の様子も知ることでその場所で災害が起きやすいかを推測することができます。

防災まち歩きのススメ いつもの風景が違って見える

皆さん、ふだん“まち”を歩く時、何を考えていますか? 「夕ご飯は何をつくろうかな」「仕事のあの案件どうなったかな」「青い空がきれいだな」。いろんなまちの歩き方があると思います。 ただ、地震が起きた時その風景は一変します。防災の意識を持ってまちを見てみると、どう見えるのか。そんな想像力を働かせるイベントが釧路市で開かれました。

出典 NHK北海道

過去の地形を知り、災害リスクに備えよう

【地理院地図】過去の地形を知り、災害リスクに備えよう|国土地理院

この動画では、明治期の低湿地データを紹介しています。過去に湖沼や河川、湿地だった土地では、大地震発生時には液状化する場合があります。過去の地形を知ることで、災害リスクに備えることができます。

出典 国土地理院・地理院地図チャンネル

まとめにかえて

防災のために地域の特性を把握しておくべきことは、以下のようなことがあります。

- 地域に発生しやすい災害の種類や規模、頻度を知る

- ハザードマップや防災マップなどを利用して、地域の危険箇所や避難場所、避難経路を確認する

- 地域の防災計画や防災訓練に参加して、地域住民との連携や協力体制を築く

- 地域の歴史や文化に基づいた伝統的な防災知識や技術を学ぶ

これらのことは自分や家族だけでなく、地域全体で災害に強いまちづくりを考える上で有益です。