台風

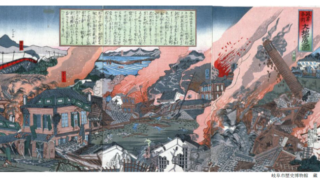

台風 洪水から身を守ることを考えてみる・10月10日 阿久根台風

1945年10月10日に上陸した「阿久根台風」は、鹿児島県阿久根市を中心に広範囲で大きな被害をもたらしました。特に洪水による浸水被害が深刻で、兵庫県では200人以上が死亡するなど、全国で多くの犠牲者が出ました。このような水害に備えるためには、日頃から避難場所や行動計画を確認し、洪水が発生した際には速やかに避難することが重要です。本記事では、洪水の危険性や避難の重要性、水防活動について考察します。

台風

台風  台風

台風  台風

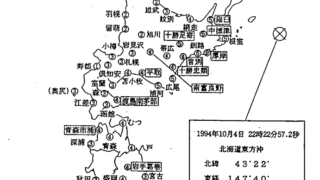

台風  地震

地震  地震

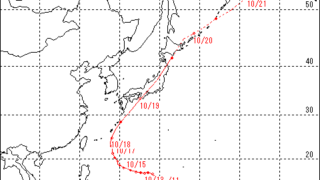

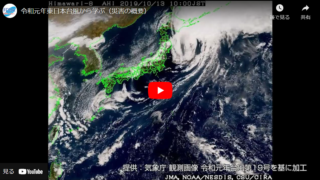

地震  台風

台風  火山

火山  台風

台風  地震

地震  台風

台風