火災は私たちの暮らしに潜む危険のひとつです。歴史を振り返ると、江戸時代の「明和の大火」のように、一つの火種が大惨事につながる例も少なくありません。本記事では、火災の主な原因や対策について紹介するとともに、私たちが日常生活でできる防火対策を考えます。

出火の原因

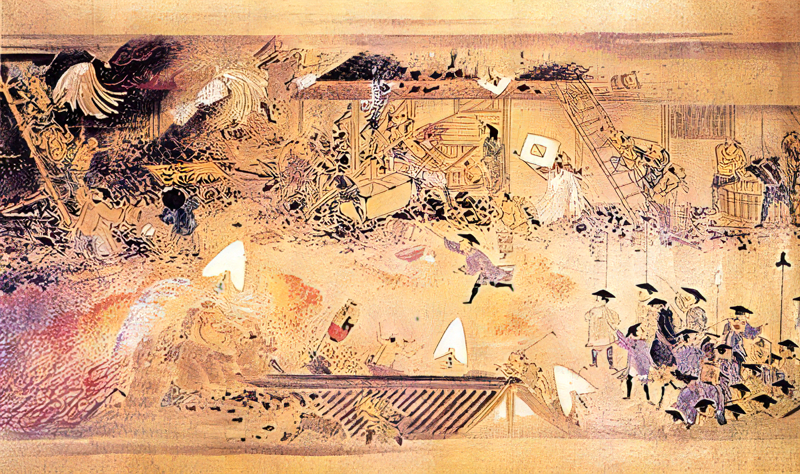

1772年4月1日(明和9年2月29日) 明和の大火

明和9年2月29日(1772年4月1日)、目黒行人坂大円寺から出火し、麻布、芝から日本橋、京橋、神田、本郷、下谷、浅草と下町一円を焼失し、死者は数千人にも及んだといわれています。

若死にした娘の愛用していた振袖を、縁起が悪いと本妙寺で焼却したところ、飛火して大火になったことから振袖火事ともいわれています。

出典 消防防災博物館より (1)江戸時代の大火 | 消防防災博物館

出火原因

総出火件数を出火原因別にみると、「たばこ」、「たき火」、「こんろ」、「放火」、「放火の疑い」の順となっています。

参照 総務省消防庁|令和4年版 消防白書 4 出火原因

令和5年中の総火災件数4,330件のうち放火(放火の疑いを含む。)火災は639件となり、放火火災の割合は全体の約15%を占めています。

出典 東京消防庁

出火原因・放火の対策

火災は人が発生を止められる災害であり、放火も起こらないようにすることが可能です。

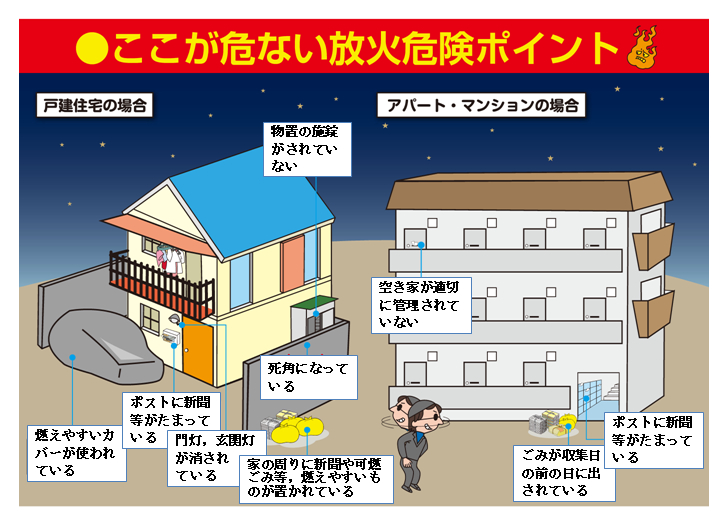

放火されない環境を作ろう!

平成26年中の東京消防庁管内の放火火災(放火の疑いを含む。以下同じ。)は1,381件で、前年と比較すると241件減少していまが、昭和52年以降、常に、出火原因のトップとなっています。

出典 東京消防庁|放火されない環境を作ろう!

放火対策

放火を防ぐには、以下のような方法があります。

- 建物の周辺に燃えやすいものを放置しない。

- 建物の周辺は外灯等で明るくする。

- 空き家や倉庫、車庫などは、施錠をキッチリする。

- 地域ぐるみで協力して、放火されにくい環境作りをする。

放火されるのはゴミだけじゃない?ーこんな物にも注意!!ー

放火されるのは家庭ゴミだけと思われがちですが、実はそれだけではありません。

この動画では、その他に放火されやすい物の紹介や対策について説明しています。

ぜひご覧ください!

出典 まるはっちゅ~ぶ(名古屋市)

まとめにかえて

火災は人が発生を止められる災害です。放火も起こらないようにすることが出来ます。放火されないためには、「放火されない、放火させない、また放火されても大事に至らない環境づくり」が重要です。

火災にも事前の備えが防災に取り組む上で大事です。

初期消火

火災は自らの力で防ぐことの出来る災害です。起こさないことが一番ですが、「ついうっかり」や放火などで被害に見舞われるかもしれません。

火災は小さなうちに消火することが大切です。あわてず、適切に初期消火を行うことができるよう知識を身につけましょう。

出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|初期消火