1605年2月3日(慶長9年12月16日)に発生した「慶長地震」は、地震による揺れが小さかったにもかかわらず、このような「津波地震」の例から、地震発生後の津波への警戒が重要かがわかります。過去の教訓に学び、備えるべきことを考察します。

揺れは大きくなくても大きい津波が発生

1605年2月3日(慶長9年12月16日) 慶長地震

1605年(慶長9年)に発生した慶長地震は、地震被害の記録としては、淡路島の千光寺の御堂が倒れたというものだけでした(推定震度4以下)。

慶長地震は、揺れはあまり大きくなくても津波が大きい地震(津波地震)として知られています。

慶長地震と津波

慶長9年(1604)12月16日、地震が起こりました。鞆浦北町の大岩記には、亥の刻(午後10時)に大海三度鳴り、高さ10丈の逆浪が7度来たため、男女100余人が海に沈んだので、後世に伝える旨が記されています。また、宍喰町の大日寺に残された「慶長九年大変年代書記」には、宍喰で津波により死者が1,500人余に及んだことが記されています。

出典 四国災害アーカイブ

災害伝承

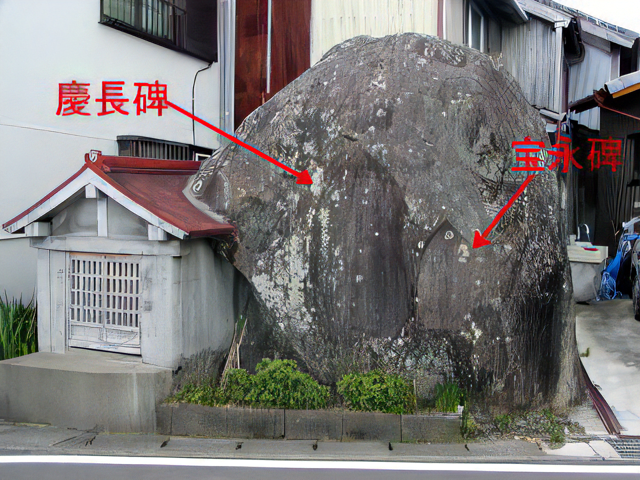

慶長地震について記した貴重な碑。左側の慶長碑には、津波で百人余りの人が亡くなった事が記されています。 また右側の小さめの宝永碑には、一人の死者も出なかったことが記され、 大地震の後には津波が来るので避難するのが肝心である事を後世に伝えています。

出典 徳島地方気象台|海部町 大岩慶長宝永碑

先人からのメッセージ -地震津波碑を次世代へ引き継ぐ-

徳島県内には、過去の南海地震と津波による被害状況や教訓を書いた地震津波碑が遺されています。

出典 徳島県チャンネル

津波に備える

東日本大震災を踏まえ、津波から命を守るために備えておきたい津波の知識や避難のポイントを、実際の映像やCG、 インタビュー等により解説したビデオです。本編映像の他、津波警報の解説等の資料映像も掲載しています。

出典 気象庁|津波に備える

日頃の備え

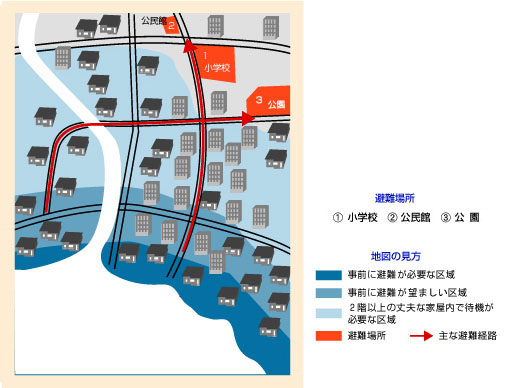

津波から身を守るためには、日頃からの災害に対する備えが重要です。

ハザードマップ等を用いて、自宅・勤務地・学校における危険度を把握しましょう。また、避難場所・避難経路や緊急連絡先を家族で確認しておきましょう。

出典 国土交通省

地震と津波 その時どうする?【地域ごとにイラストで】

突然の大地震による激しい揺れや大津波。身の守り方は地域の事情や地形、地盤によって異なることがあります。各地でNHKが取材した地域ならではの身の守り方、避難の特徴などをまとめています(随時追加)。

出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト

- 高知市 これだけは(中心部、桂浜の津波・繁華街の揺れ)

- 大阪市 これだけは(梅田の津波・繁華街の揺れ)

- 大阪・港区これだけは(津波)

- 名古屋市 これだけは(中心部の津波・揺れ)

- 徳島市 これだけは(中心部の津波・揺れ)

- 和歌山市 これだけは(中心部の津波)

- 秋田 これだけは(秋田市内 桂浜下浜 能代市の津波・揺れ)

- 千葉 これだけは(幕張新都心・成田空港)

- 広島市 これだけは(津波・揺れ)

まとめにかえて

安政南海沖地震による津波を伝える稲村の火や東日本大震災など、地震による津波被害は多くの事例が語り継がれています。

津波の被害を経験した人たちは、自分たちの経験を少しでも役立ててもらおうと記録を残しています。こうした記録を知っておくことは、これらの記録を他人ごとではなく自分事として少しでも思うことができれば防災に取り組む上で有意義です。

濱口梧陵と「世界津波の日」~はじまりは稲むらの火~

「世界津波の日」~はじまりは「稲むらの火」~

「稲むらの火」とは、1854年11月5日、広村(現 和歌山県広川町)が安政南海地震による津波に襲われた際、一人の英雄濱口梧陵(※濱口儀兵衛ヤマサ醤油の第七代目当主)が稲わらに火をつけ、大津波から村人の命を救った実話です。梧陵はその後も財産をなげうっ¬て、村の百年後のためにと大きな波よけ堤防を築きました。

出典 【公式チャンネル】稲村の火

津波から命を守る!

東日本大震災では、津波により多くの尊い命が奪われました。そして、今なお、日本だけではなく、世界の様々な地域で地震が頻発しています。国内でも、首都直下地震や南海トラフ巨大地震が予想され、いつ大きな津波が襲ってくるかわかりません。今回は、東日本大震災による津波から多くの人命を救った釜石の小中学生が実践した「津波の避難3原則」を中心に、津波から命を守る心得を紹介します。

出典 政府広報オンライン