1940年3月5日、山形県の米坂線で発生した雪崩直撃事故は、15名の尊い命を奪い、30名に重傷を負わせる痛ましい事故でした。この記事では、雪崩のメカニズムや発生しやすい場所、前兆現象について解説し、雪崩災害から身を守るための知識と対策を紹介します。

雪崩と事故

1940年(昭和15年)3月5日 米坂線雪崩直撃事故

山形県小国町の米坂線・小国~玉川口駅間で、走行中の列車が雪崩に襲われ、列車は線路脇の川へ転落・炎上しました。列車には130人が乗っており、この事故で15人が死亡、30人が負傷しました。

山形県と新潟県をまたがって走る米坂線沿線は豪雪地帯としても知られ、これまでにも雪崩の記録が数多く残っています。

雪崩について知っておく

雪崩災害に遭わないために

~雪崩が発生しやすいケースは急斜面や植生がまばらな場所など。気象条件や前兆現象にも要注意!~

雪崩はとても速く、発生に気付いてから逃げることは困難です。身を守るためには、前もって雪崩が発生しやすいケースを知っておくことが重要です。日頃から危険箇所や気象情報をチェックし、雪崩の前兆を発見したらすぐに最寄りの市町村役場や警察署へ通報してください。

出典 首相官邸ホームページ

発生しやすい場所

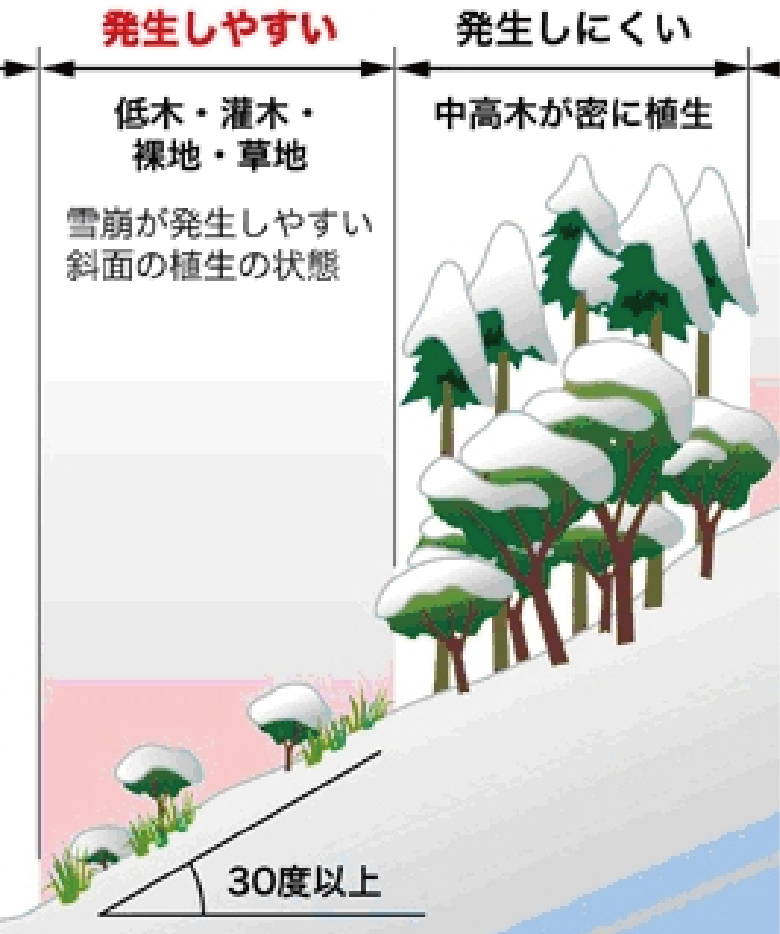

- 急な斜面

一般的に、スキーの上級者コースと同程度の30度以上傾斜になると発生しやすくなり、特に35~45度が最も危険と言われています。 - 「落石注意」の標識が設置など

高木が密に生えている斜面では雪崩が発生しにくい一方、低木林やまばらな植生の斜面では雪崩発生の危険が高くなります。笹や草に覆われた斜面などは裸地よりも発生しやすい地形です。

出典 首相官邸ホームページ

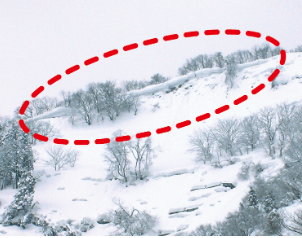

主な前兆現象

山の尾根からの雪の張り出し

雪崩予防柵からの雪の張り出し

元の地形が分からないほど雪が積もって平らになっている

斜面をころころ落ちてくるボールのような、雪のかたまり

斜面にひっかき傷が付いたような雪の裂け目

ふやけた指先のようなシワ状の雪の模様

出典 首相官邸ホームページ(出典:新潟県)

雪みち情報をキャッチ

交通状況を知っておくことで、事前の心構えを持つことが出来ます。

国土交通省の”おしえて!雪ナビ”では、全国の雪みち情報を発信しています。

おしえて!雪ナビ

雪みちの運転に必要な装備の準備や気象状況・交通状況を確認して無理のないドライブ計画を立てるための情報を載せています。雪みちドライブの前や休憩中に是非ご覧ください。

出典 国土交通省|おしえて!雪ナビ|サイトの使い方

- 目的地の決定・ルートの計画

- 目的地・経由地の気象状況・交通状況を調べる

- 出発準備

- 出発

- 休憩

まとめにかえて

雪による交通の影響は鉄道や道路など広くその地域に及ぶ場合があります。雪崩等は発生するエリアが限定されるかもしれませんが、雪の影響を自分事として防災情報の収集を心がけておくことは防災の取り組みとして有益です。