火山

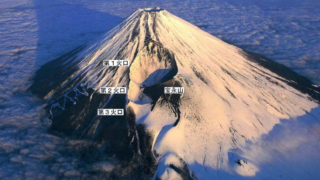

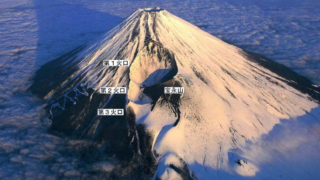

火山 災害の歴史から防災を考えてみる・7月31日(天応元年7月6日)富士山で最古の噴火記録

富士山の最古の噴火記録は、781年7月31日(天応元年7月6日)に『続日本紀』に記録されています。この噴火に伴う降灰の詳細は不明ですが、富士山における最古の噴火とされています。幕府は1707年の宝永噴火に対して迅速な初動対応を行い、知識人の協力を得て適切な情報と対応を提供しました。現代の災害対応や防災にも学ぶべき点があります。

火山

火山  地震

地震  火山

火山  台風

台風  大雨

大雨  土砂災害

土砂災害  火山

火山  土砂災害

土砂災害  水害

水害  事故

事故