台風

台風 土砂災害から身を守ることを考えてみる・10月16日 平成25年台風26号・伊豆大島土砂災害

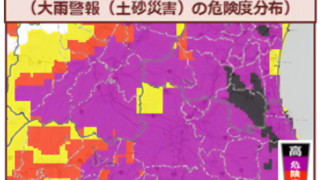

2013年10月16日、伊豆大島を襲った平成25年台風26号により記録的な大雨が降り注ぎ、土石流が発生しました。大島町では多くの死者・行方不明者が出る甚大な被害が発生し、全国的にも被害が拡大しました。この記事では、土砂災害から身を守るために、日頃から行うべき備えと、災害の前兆を捉えるためのポイントについて紹介しています。自分の命を守るために、警戒区域の確認や早期避難の重要性を考察します。