台風

台風 豪雨への備えを考えてみる・8月25日(現地時間) ハリケーン「ハービー」米テキサス州上陸

2017年8月にアメリカ・テキサス州を襲ったハリケーン「ハービー」は、豪雨による甚大な被害をもたらしました。広範囲で洪水が発生し、数万人が避難を余儀なくされたこの災害は、自然災害への適切な備えの重要性を再認識させるものです。大雨や洪水への対応策や心構えについて理解を深め、身の安全を守るための知識を身につけましょう。

台風

台風  火山

火山  火山

火山  地震

地震  事前

事前  台風

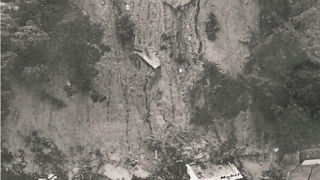

台風  土砂災害

土砂災害  地震

地震  火災

火災  地震

地震