気象災害

気象災害 洪水から身を守るには・7月7日 七夕豪雨

1974年7月7日、七夕の日に静岡県を中心に記録的な大雨が降り、河川の氾濫や土砂崩れが相次いだ「七夕豪雨」。身近な生活を一変させる洪水から命を守るためには、日頃の備えと早めの行動が欠かせません。この記事では、過去の災害を振り返りながら、洪水時に取るべき基本的な防災行動について考えます。

気象災害

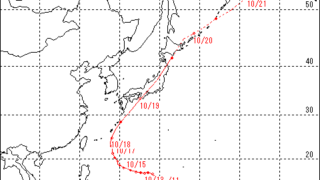

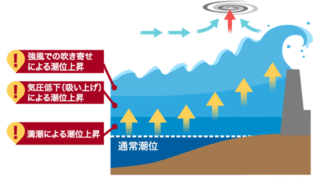

気象災害  台風

台風  火災

火災  台風

台風  台風

台風  火災

火災  地震

地震  台風

台風  台風

台風  台風

台風