地震

地震 地震で山体崩壊も、その時の心構えを前もって考えてみる・9月14日 長野県西部地震

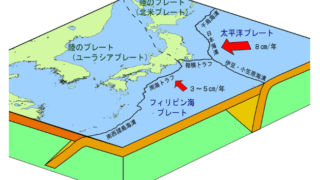

1984年9月14日に発生した長野県西部地震は、御嶽山南側斜面の山体崩壊を引き起こし、王滝村を襲った大規模な土石流や岩屑流により多くの尊い命が失われました。地震による山体崩壊のリスクについて考察し、全国地震動予測地図や地震ハザードステーションJ-SHISを活用し事前の心構えを持っておくことは重要性です。

地震

地震  火山

火山  火災

火災  火山

火山  地震

地震  地震

地震  火山

火山  つむじ風

つむじ風  大雨

大雨  火災

火災