事前

事前 地震体験をシミュレーションしておこう・6月17日 根室半島沖地震

6月17日は、1973年に発生した「根室半島沖地震」を思い起こす日です。マグニチュード7.4の強い揺れは北海道を中心に広範囲に影響を及ぼしました。地震はいつ起きるかわかりません。だからこそ、日頃からの備えが大切です。この記事では、震度6強の地震を想定したシミュレーションを通じて、いざという時にどう行動すべきかを考えていきます。家族や自分の命を守るために、今できることを一緒に確認してみましょう。

事前

事前  火災

火災  地震

地震  地震

地震  地震

地震  火山

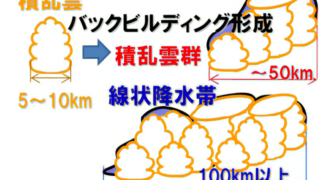

火山  つむじ風

つむじ風  ハザードマップ

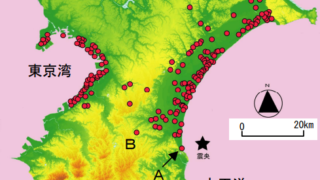

ハザードマップ  地震

地震  土砂災害

土砂災害