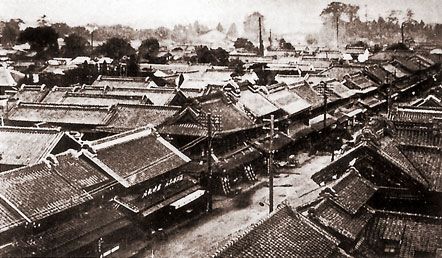

1893年(明治26年)3月17日、埼玉県川越市で「川越大火」と呼ばれる大きな火災が発生しました。この火災は、強い風と乾燥した天候が重なったことで瞬く間に広がり、市街地の3分の1以上が焼失する大きな被害となりました。しかし、川越の人々はこの災害をきっかけに、火に強い「蔵造り」の建物で街を再建し、災害に強い街づくりを進めました。本記事では、川越大火からの復興の歩みや、その後のまちづくりについて紹介します。

大火から生まれた街並み

1893年(明治26年)3月17日 川越大火

埼玉県川越市の中心部で川越大火と呼ばれる大きな火災が発生しました。乾燥と折からの強風により瞬く間に延焼地域が拡大し、当時の川越市の全戸数3,315戸のうち、1,302戸を焼失、川越の市街地のシンボルである時の鐘も焼けるなどの被害が出ました。

火災後、焼失を免れた蔵造りの建物の耐火性に着目し、蔵造りの建物が立ち並ぶ街並みが整備され、現在では観光名所となっています。

蔵造りの街並み

川越に蔵造りの町並みが形成される契機となったのは、明治26年の大火です。この未曾有の大火災は、川越商人たちの防火対策への意識の変革をもたらしました。川越商人は江戸時代以来、新河岸川の舟運などによる江戸との商いで富の蓄積があり、復興のための財力は十分にあったようですが、同じ惨事を繰り返さないよう、建物そのものを防火建築にすることを考えました。

出典 川越市蔵造資料館ホームページ

復旧と復興による街並み

大火後、焼失を免れた数軒の蔵造り建物や東京の日本橋界隈の商家を参考にして、防火構造の蔵造りで再建する動きが起こりました。

川越にある蔵造りの中では最も古いものは大沢家住宅という国の重要文化財で、後の川越の商家建築に大きな影響を与えたと言われています。川越の蔵造りは赤レンガや黒漆喰をふんだんに用いており、その色調が特徴的です。

蔵造りの町並み 大沢家住宅

寛政4年(1792)に建てられ、呉服太物を商っていた店蔵です。川越町(当時)の3分の1を焼失した、明治26年(1893)の川越大火の際も焼け残り、川越商人に蔵造りを建てさせるきっかけとなった建物の一つです。

出典 川越市|蔵造りの町並み

復興まちづくりの取り組み

広辞苑によれば、“復興”とは「ふたたび盛んになること」と定義され、“復旧”とは「もと通りになること」とされています。まさに、復旧は被災の影響を「ゼロ」に戻していく過程であり、復興は被災前の状態より「プラス」の状態をつくり出していくものだといえます。

出典 復興の教科書

震災からの復興

市内各所で壊滅的な被害を受けた都市基盤の早期復旧はもちろん、被災者の住宅・生活再建、被災コミュニティの再生、中小企業の再建等、複雑多岐にわたる取り組みを行いながら、災害に強いまちづくりを推し進める必要があり、国や県、関係機関と連携しながら、市民や事業者も一体となって取り組みが進められた。

出典 神戸市 震災からの復興|はじめに(抜粋)

復興まちづくり(東京都)

東京は、首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模災害のリスクに直面しています。

東京都は、関東大震災の復興にあたった先人たちの精神を受け継ぎ、徹底した防災対策を加速させ、100年先の未来を見据えた「防災都市づくりのレベルアップ」を図っていきます。

出典 東京都都市整備局|復興まちづくり

まとめにかえて

復興はもとに戻すだけではなく再び盛んになることを目指して取り組むことと言えます。被災した自治体ではそれぞれ復興の取り組みが行われています。

そして企業や団体も復興に取り組んでいます。地域によって復興への様々な取り組みを知っておくことは、いざ自分が復興に係ることになった時に有益です。

産業復興事例集(岩手・宮城・福島)

復興庁のWebサイト「産業復興事例集」は、東日本大震災の被災地である岩手・宮城・福島の企業や団体による、さまざまな挑戦を紹介する事例集。苦境を乗り越え、ビジネスを持続的に成長させるためのヒントが詰まっています。

出典 復興庁|産業復興事例